裁判で勝訴判決を取得して、金銭を支払うよう命じられていたり、公正証書で金銭を支払うと約束しているのに、相手が支払いに応じない場合には、強制執行の手続をすることで、債権を回収できることがあります。

強制執行をするには、法律で定められたルールに従い、裁判所に申立てをする必要がありますので、本記事では、その方法を解説します。

目次

1. 強制執行の種類

強制執行には、大きく分けて以下の3種類の方法があります。

なお、金銭などの支払を目的としない強制執行(例えば、所有している物件から相手が立ち退かない場合に建物から退去させるための強制執行など)もありますが、本記事では、金銭などの支払を目的とする金銭執行について解説します。

①債権執行

債務者(お金を借り、返す義務を負っている人など、一定の給付をする義務を負う人のことをいいます)が債権者(お金を返せ、など給付をするよう請求できる権利を持つ人のことをいいます)以外の第三者に対して有している債権を差し押さえ、それをその第三者(第三債務者といいます)から直接取り立てることにより、自己の債権を回収するための手続です。

例えば、債務者が銀行に預金を有している場合、銀行に対する預金の払い戻し請求権を差し押さえて、預金から取り立てたり、勤務している会社への給与支払い請求権を差し押え、勤務先から直接回収するなどの方法が可能です。

②不動産執行

債務者が所有している土地や建物を差し押さえ、不動産を競売により売却してお金に換え、売却代金から回収する手続です。

③動産執行

債務者が所有している動産(不動産以外の財産をいいます)を執行官が差し押さえ、動産を売却した代金から回収する手続です。

主な対象物は、骨董品、貴金属、現金などです。

なお、自動車は別途自動車執行という手続で差し押さえることとなるため、動産執行の手続では対象になりません。

2. どの方法を選択すべき?

上で述べたように、強制執行は、差し押さえる物により手続きが分かれており、必要な書類も変わりますので、判明している債務者の資産や、以下で述べるメリット・デメリットを踏まえて手続を選択するとよいでしょう。

まず、不動産執行については、不動産は一般的に高額であり、換価できる可能性が高いという点にメリットがあります。

他方で、債権執行に比べ必要な書類が多い・不動産の時価なども調査する必要があるなど、手続が債権執行より難しいといえ、また手続の時間も長くかかる点がデメリットです。

動産執行については、不動産執行より簡単に、かつ比較的短時間でできる手続ですが、相手が所有している動産の調査がしづらい、骨とう品等は売却時に価値がつかずに費用倒れとなってしまうといったリスクがあります。

債権執行については、例えば勤務先が分かっている場合には、一度差し押さえをするとそれ以後毎月支払われる給与から確実に差し押さえが可能となる点にメリットがあります。

また、預金の差し押さえであっても、銀行から直接取り立てることができるなど回収可能性の高い手続といえます。

ただし、給与の場合、差し押さえできる額に上限がある、債務者がどこに債権を有しているかが把握しづらい(不動産であれば登記簿で確認ができるのに対し、債権はそういった確認方法はありません)というデメリットがあります。

3. 強制執行に必要な「債務名義」「執行文」「送達証明書」とは?

①債務名義とは

強制執行をするには、まず債務名義を取得する必要があります。

債務名義とは、債権者が債務者に債権を持っていることを証明する公的機関作成の文書をいい、判決正本、調停調書、公正証書、和解調書などがこれにあたります。

当事者が作成した契約書は、あくまで私人間で作成された文書のため、それのみでは強制執行はできません。

まず訴訟や調停を起こして、確かに債権を持っていることを公的機関作成の文書によって証明してもらう必要があるのです。

裁判手続については、以下のコラムでいろいろな方法を紹介していますので、ご確認ください

②執行文とは

債務名義が取得できたら、さらに債務名義に執行文の付与をしてもらう必要があります。

執行文とは、債務名義が強制執行できる状態となっていることを示す文言です。

例えば債務名義である判決に「○○年の○月末日までに100万円支払え」と記載されている場合、その期日より前に相手に支払を求めたり、強制執行をすることはできません。

執行文は、支払期日の到来などの条件が付いていないか、条件を満たして強制執行をしても良い状態になっているかを確認するために必要なのです。

なお、債務名義の種類によっては執行文が不要なものがあるので、以下の表を参考にしてみてください。

執行文が必要なもの 執行文が不要なもの

判決正本、和解調書正本、民事調停調書正本など 家事調停調書正本、仮執行宣言付支払督促正本、仮執行宣言付少額訴訟判決正本、家事審判書正本※

※家事審判書正本の場合、執行文は不要ですが、確定証明書は必要です

③送達証明書とは

送達証明書とは、債務名義の正本(又は謄本)が債務者に送達(送付)されたことを証明する書類です。

執行文や送達証明書は、債務名義を作成した機関(裁判所など)に申請することで取得できます。

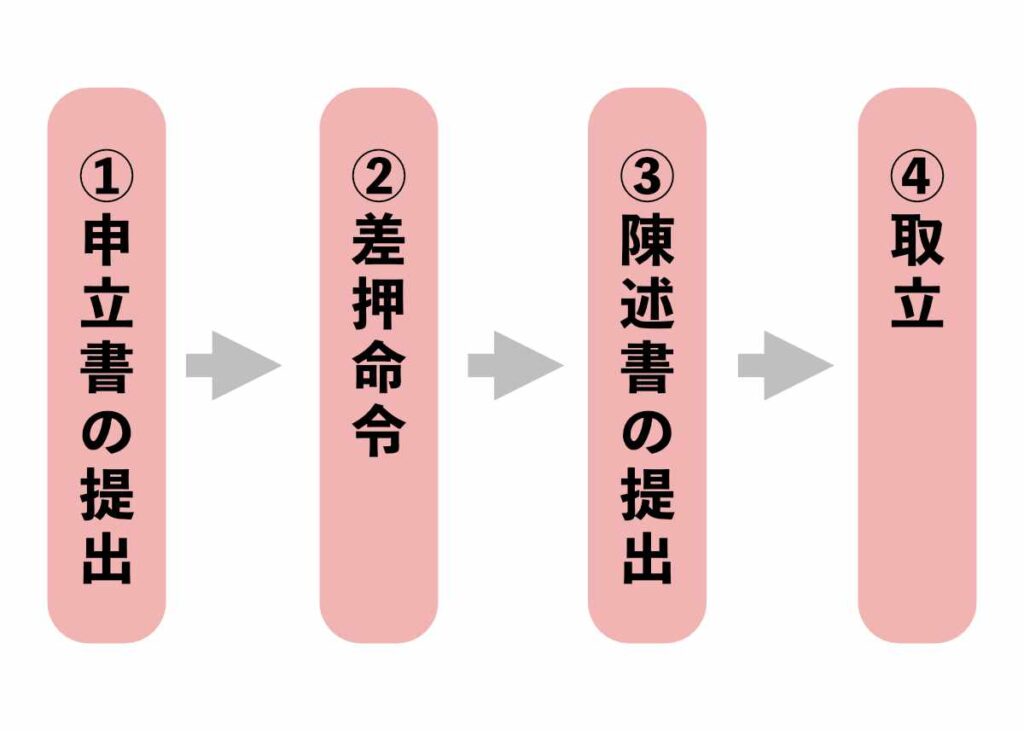

4. 債権執行の流れ

債務名義や各証明書の準備ができたら、強制執行の申立てが可能となります。

債権執行については、以下の流れで強制執行が進みます。

①申立書の提出

裁判所に対し、債権差押命令の申立書や添付書類を提出します。

申立書の書式や必要な書類は、裁判所のホームページで確認できます。

申立書を提出すると、裁判所から申立書の訂正や、必要な書類の追加提出を求められる場合がありますので、指示に従い修正・追加しましょう。

②差押命令

裁判所に申立てが受理されると、裁判所から債務者と第三債務者へ債権差押命令が送付されます。

債権差押命令が送付されると、第三債務者から債務者へ弁済されることが禁止されます。

③陳述書の提出

差押命令の申立ての時に、陳述催告の申立て(陳述書を提出するように求めることをいいます)をすると、第三債務者から陳述書が裁判所に送られ、裁判所から陳述書の写しが送られてきます。

この陳述書には、取り立てのできる債権があるか(預金残高の有無や、給与支払いの有無など)どうかが記載されているので、陳述書を見れば、実際に取立ができるかが分かります。

④取立

陳述書にて取立が可能なことが分かったら、取立行います。

差押命令が第三債務者に送達されてから1週間経つと、第三債務者に対し、直接債務を支払うよう求めることができ、第三債務者から取立ができれば債権回収の完了です。

預金の残高が0円やほぼない場合、職場を辞めているなどの理由で給与の支払がされていないことが判明した場合には、裁判所に対して取下書を提出して、他の方法での強制執行ができないかを検討しましょう。

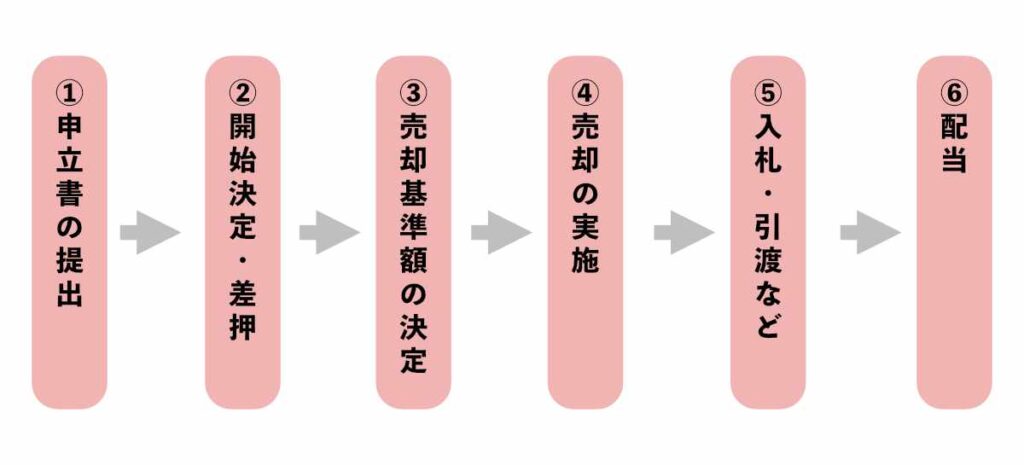

5. 不動産執行の流れ

不動産を競売にかけて売却代金から回収する場合の流れは、以下のとおりです。

①申立書の提出

まずは債権執行と同様に申立書を提出します。

申立書の他に、不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)や評価証明書などの書類も必要となります。

②差押命令

申立てが適法であると認められれば、裁判所が不動産執行を開始する旨と不動産を差し押さえる「開始決定」を行います。

この開始決定がされると、不動産の登記簿に差押の登記がされます。

③売却基準額の決定

執行官(強制執行に関する事務を行う人)が対象の不動産(目的不動産といいます)の調査を行い、売却基準額を決定します。

また、不動産の買受けを希望する人の参考となるよう、現況調査報告書・評価書・物件明細書のいわゆる三点セットを作成します。

三点セットには物件の詳細な状況や周辺の土地の評価額なども記載されており、希望者は購入するか否か、この三点セットを見て購入するかを判断します。

④入札・引渡しなど

買受けを希望する人たちがそれぞれ入札を行い、最高価格で落札した人が代金を納付すると、裁判所が所有権移転登記などの手続を行います。

その後、買い受けた人が実際に不動産の引渡しを受けることになります。

⑤配当

納付された代金を、裁判所が債権者に対して配当します。

配当は、法律に定められた順に従い、優先される債権者がいる場合には、その債権者から行われます。

例えば、不動産に抵当権を設定している債権者がいる場合には、設定していない債権者よりも先に配当がされ、順位が後の債権者には、売却代金に剰余がある場合にのみ続いて配当がされることになります。

6. 動産執行の流れ

債務者の所有する現金や骨とう品などを対象とした動産執行の流れは以下のとおりです。

①申立書の提出

まずは、裁判所に申立書を提出します。

申立書は、対象となる動産が所在する場所を管轄する裁判所に提出します。

②執行日時の決定

執行官と面談又は電話等で居付議し、事前の打ち合わせや執行の日時を決定します。

なお、動産執行の場合、債務者による財産の隠匿が比較的容易であることから、事前に日時が債務者に通知されることはありません。

③動産執行

事前に打ち合わせして決定した執行日に、執行官が動産のある場所(多くは債務者の自宅です)に赴き、差し押さえることのできる動産を占有します。

執行官は、債務者が不在の場合でも、自宅の鍵を開けるなどして立ち入りをすることができるため、事前に打ち合わせで鍵開けの業者を手配しておくことが通常です。

④動産の売却

執行官が差し押さえた動産を売却し、その売却代金から債権を回収します。

実務上は、債権者が自ら動産を買い取って債権と相殺したり、リサイクル業者などに売却を委託する(委託売却といいます)をすることが一般的です。

7. まとめ

強制執行をする場合、どの手続きを選択するかを慎重に検討する必要があります。

また債務者の財産の調査が必要となったり、必要書類の準備に手間がかかることも多いです。

当事務所では、多数の債権回収のご相談をお受けしており、回収実績も豊富ですので、強制執行をご検討されている場合には、お気軽に問い合わせフォームよりお問い合わせください。