「刑事事件で逮捕されてしまった場合、どの程度拘束されてしまうのか」「家族が逮捕されてしまったらどうしたらよいのか」

このように、逮捕されてしまった場合や逮捕後の流れについて不安を抱いている方も多いでしょう。

そこで、本記事では、逮捕後の流れや早期の釈放のために必要な事項について解説します。

1. 逮捕はどんなときにされるか?

逮捕は、犯罪を犯してしまったときに必ずされるものではなく、以下の要件を満たした場合にのみ逮捕がされます。

- 罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある

- 逮捕の必要性がある

罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるとは、その人がある犯罪を犯したと十分に疑われることをいいます。捜査機関がこの人が犯人であると考えているだけで逮捕ができてしまうと、誤認逮捕につながりやすいことから、主観的な疑いでは足りずに客観的な証拠に基づくものではなければならないとされています。

逮捕の必要性とは、逃亡のおそれがある場合、又は、罪証隠滅のおそれがある場合に認められます。

例えば、定職についていない場合には、定職についている場合と比べて逃亡が容易なので、逃亡のおそれがあると判断されやすくなります。

罪証隠滅のおそれとは、証拠を物理的に破壊したり、証人を脅して証言させないように働きかけたりする可能性がある場合に認められます。

例えば組織的な犯罪の場合、被疑者同士で口裏合わせをする可能性が高いなどといった理由から、逮捕される可能性も高くなるといえるでしょう。

2. 逮捕されるとどうなる?勾留とは

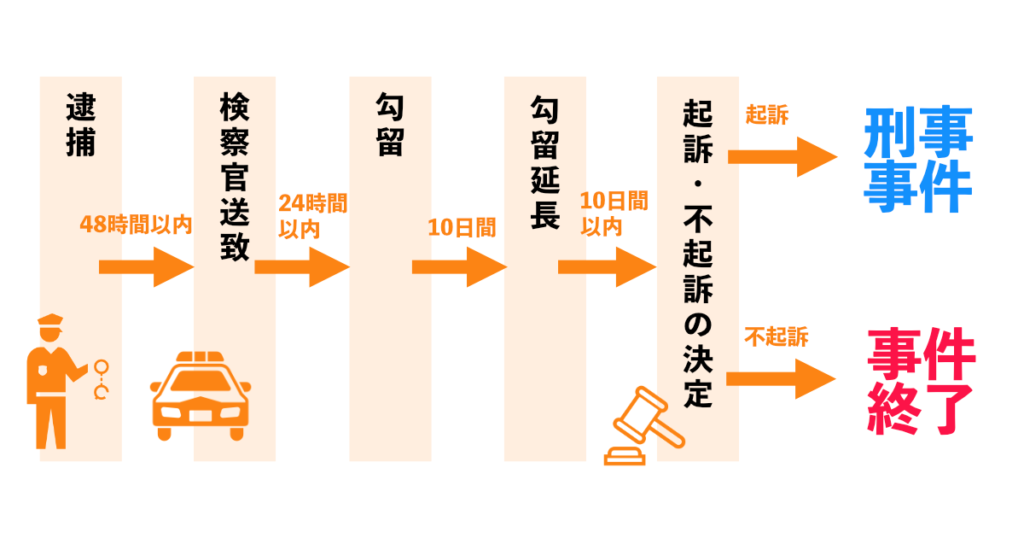

逮捕がされた場合の流れは、以下の図のとおりです。

逮捕がされると、警察署や留置場に身柄を拘束され、警察から取り調べを受けることとなります。

警察は、取り調べの内容やその他の捜査の結果を踏まえて、事件を検察官に送致(事件を検察官に引き継ぐこと)するかどうかを判断します。

検察官への送致は、逮捕から48時間以内にしなければならないとされています。

事件の送致を受けた検察官は、送致を受けてから24時間以内に、裁判所に対し、勾留の請求を行うかどうかを判断します。

勾留とは、逮捕後も引き続き身柄を拘束することをいいます。

逮捕と同じく、勾留にも要件が定められており、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある」場合で、かつ、以下の要件を満たした場合にのみ勾留が認められます。

- 被疑者が定まった住居を有しないとき

- 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

- 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

被疑者が定まった住居を有しないとは、被疑者の住居を検察官が確認できないことをいうので、被疑者が住所を黙秘している場合も含みます。

勾留の期間は10日間と期間が決まっていますが、10日のうちに捜査が終わっていない場合などの場合には、検察官は勾留の延長を請求することができます。

延長は10日以内と決められていますので、最大で20日間勾留がされることとなります。

勾留の延長は、「やむを得ない事由」がある場合にのみできるとされており、事件の困難性や証拠の収集の困難性などから、勾留期間を延長しないと起訴・不起訴の判断をすることができない場合に認められます。

検察官は、勾留期間の末日までに、被疑者を起訴するか、不起訴とするかの判断を行います。

起訴とは、刑事事件を起こした被疑者について、検察官が刑事裁判を開いて刑罰を決定するため、裁判所に訴えを起こすことを指します。

起訴がされた場合には、被疑者は「被告人」と呼ばれることになり、刑事裁判が開始します。

上で述べた勾留の要件が引き続き認められる場合には、身柄拘束がされたまま刑事裁判を受けることになります。

他方、不起訴の判断がされると、刑事事件はそこで終了し、前科がつくこともありません。

つまり、もし逮捕されてしまった場合には、不起訴により刑事事件を終了させることを目指していくこととなるのです。

3. 釈放とは

前述のとおり、勾留がされてしまうと、逮捕から数えて最大23日間身柄が拘束されてしまいます。

身柄拘束がされてしまうと、会社に行けず欠勤の状態が続いてしまいますし、場合によっては会社に逮捕されたことが知られて解雇されてしまう、家族と連絡が自由にとれないなど、ご自身の生活にとても大きな支障が生じてしまいます。

そこで、勾留がされてしまった場合には、早期に身柄拘束からの解放(釈放)といいますを目指すことが必要です。

その時々でどのような手続きを踏めば釈放がされるのかが変わってきますので、以下ではそれぞれのタイミングで考えられる対応を説明します。

①勾留前の釈放

検察官が勾留の請求をしない場合や、検察官がした勾留請求を裁判官が却下した場合には、勾留がされずに釈放されます。

勾留前に身柄拘束から解放されれば、逮捕から3日間という比較的短期間のうちに、必要な場合にのみ出頭して取り調べに応じながら通常の生活を送ることができるため、勾留前に釈放がされることは大きなメリットとなります。

まずは検察官の勾留請求前に勾留請求を阻止するため、弁護人から検察官に対し、「勾留請求に対する意見書」を提出することが考えられます。

この意見書において、勾留の要件を満たさないことや、勾留の必要性がないことを主張していきます。

例えば、被疑者が定職についているので職を捨ててまで逃亡するおそれがないといったことや、証拠が既に明確であり罪証隠滅の方法がないこと、さらには、勾留によって被疑者に与える不利益の大きさなどを主張します。

勾留請求がされてしまった場合には、裁判所に対して同じく意見書を提出し、勾留請求を却下するよう求めます。

意見書の内容は、基本的には検察官へ提出する内容と基本的には同じです。

②勾留決定に対する準抗告

勾留の決定がされてしまった場合には、準抗告といって、裁判官のした勾留決定に対する不服申し立ての手続きをすることが考えられます。

ここでも勾留の要件がないことを主張していくこととなります。

また、必要に応じて、家族の身元引受書などの証拠(逃亡のおそれがないことを示す証拠となります)や、誓約書(被疑者に逃亡や罪証隠滅をしないことを誓約してもらう旨の書類)などの証拠も提出します。

勾留決定に対する準抗告は、勾留決定をした裁判体とは別の裁判体が判断します。

勾留決定に対する準抗告をし、その準抗告に対する決定が出た場合、再度の準抗告はできませんが、その後勾留延長の決定がされた場合には、その勾留延長の決定に対して、改めて準抗告をすることができます。

③勾留取消の申立て

勾留取消の申立てとは、勾留の決定後、事後的に勾留の要件を満たさなくなった場合に、勾留を取り消すよう求める手続きのことです。

例えば、捜査が進んで必要な証拠が全て収集され証拠隠滅のおそれがなくなったといえる場合や、被害者と示談が成立して、被害者が被疑者の刑事処分を望まない旨の示談書に署名している場合などには、逃亡のおそれがなくなったと判断されやすいでしょう。

④処分保留・略式手続きによる釈放

捜査の結果、証拠が不十分な場合や、犯罪が成立しないと思われる場合には、処分保留として釈放されることがあります。

また、書類上の手続きにより罰金又は科料の裁判を求める手続きである略式手続きが取られた場合にも釈放がされます。

4. 保釈とは

釈放がされずに起訴がされ、刑事裁判が始まった場合には、保釈といって、起訴後の被告人勾留による身体拘束を一時的に解いて身体解放することを目指すことになります。

保釈を裁判所に請求し、それが認められると、裁判所が決めた額の保釈保証金を納めることによって保釈されます。

保釈保証金は、一般的には150万円~300万円程度とされていますが、被告人の経済状況や犯罪の重大性によっても異なります。

5. 早期の身柄拘束からの解放のためには弁護士に相談を

上記のように、身柄拘束からの解放をするためには、適時に適切な弁護活動をする必要があります。

特に、勾留前に釈放されることを目指す場合、逮捕後72時間という時間制限がある中で弁護活動をしなくてはならないので、逮捕されてしまったら速やかに弁護士に依頼するとよいでしょう。

依頼できる弁護士に心あたりがない場合、当番弁護制度といって一回に限り無料で弁護士を呼ぶことができます。

この時来てくれた弁護士に引き続き依頼をすることも可能ですし、今後どのように対応するかのアドバイスや、取り調べにてどのような対応をすべきかなどのアドバイスももらうことができますので、とにかく早めに弁護士に相談しましょう。

また、不起訴処分により釈放されることを目指す場合には、被害者の方と示談を成立させることが非常に重要になります。

被害者と示談が成立すると、宥恕文言といって、加害者の刑事処分を求めない旨の文言を示談書に入れてもらうことが通常です。

この宥恕文言があることにより、検察としてもあえて刑事裁判をする必要はないと考えてくれ、不起訴の判断をしてくれる可能性が高くなるのです。

身柄を拘束されている状態では、自ら相手と示談交渉をすることはできませんから、弁護士に依頼して示談交渉をしてもらう必要があります。

7. まとめ

逮捕や勾留をされてしまった場合、身柄拘束が長引けば長引くほど日常生活に与える影響が大きく、また、弁護活動の取り得る手段も減ってしまいますので、少しでも早く弁護士に依頼することが重要です。

ご家族などが逮捕されてしまいお困りの方は、問い合わせフォームよりお早めにご連絡ください。