お金を貸した相手がなかなか返してくれない、取引先が売掛金を滞納しているといった場合には、相手の財産を保全する手続である仮差押えをすることを検討した方がよい場合があります。

そこで本記事では、仮差押えの方法やメリットを解説します。

目次

1. 仮差押えとは

仮差押えとは、債権者(お金を返せ、など給付をするよう請求できる権利を持つ人のことをいいます)が将来の債権の回収を容易にするために、債務者(お金を借り、返す義務を負っている人など、一定の給付をする義務を負う人のことをいいます)の不動産や預金などの財産を仮に差し押さえる手続きをいいます。

例えば、債権者が債務者にお金を貸している場合、債務者がお金を返さない場合には、訴訟を提起する必要があります。

訴訟については相当程度時間がかかることから、裁判所により、債務者にお金を返すように命じる判決がされたとしても、債務者が判決前に財産を全て使ってしまうなどして、せっかく判決を得ても回収すべき財産がなく、実際に回収ができないといったことになりかねません。

そこで、債務者が財産を処分してしまうことが想定されるといった場合には、仮差押えをすることにより、債務者が仮差押えの対象財産処分をすることができなくなるため、判決後にその財産から回収することができるのです。

2. 仮差押えの効果

仮差押えがされると、債務者は仮差押えの対象となった財産(不動産・動産・債権)を処分することが禁止されます(これを「処分禁止効」といいます)。

処分禁止効は法律上の効果ですので、債務者が無視して売却をすることも事実上は可能ですが、債権者は、仮差押え後にした処分の効果を否定することができるのです。

例えば、債務者が仮差押えされた自宅を第三者に売却したとしても、債権者は、その不動産に対して強制執行をすることができます。

債務者が他の第三者(第三債務者)に対して有している債権を仮差押えしていた場合、第三債務者が債務者に対して債務を弁済してしまっても、債権者は第三債務者に対し、自己に債務の弁済をするよう求めることができます。

また、仮差押命令は、債権の消滅時効を中断させるといった効果もあります(民法第149条1号)。

債権の時効が近づいてしまっている場合には、仮差押えを行うことも検討するとよいでしょう。

3. 仮差押えの要件

仮差押えは、債務者に対してその財産の処分を禁止するという効果をもたらすものであることから、どのような場合でもできるわけではなく、以下の要件を全て満たす場合にのみ認められます。

被保全権利の存在

被保全権利とは、仮差押えを行うことによって保全される債権のことをいいます。

仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について発令されるため、金銭債権以外の債権(例えば、建物を明け渡せなど)については、仮差押えは認められません。

保全の必要性

債務者が財産を処分するおそれがない場合等にまで仮差押えを認める必要はないことから、仮差押えがされないと、債務者が財産を処分又は隠匿してしまい、将来、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがある場合に仮処分の必要性が認められます(民事保全法第20条1項)。

証明の程度

上記2つの要件である被保全権利の存在や保全の必要性については、裁判官に要件を満たしていることを認めてもらう必要があります。

ただし、債務者が財産を処分してしまう前に発令される必要がある点で、通常の民事訴訟と比べて迅速性が要求される手続であることから、通常の民事訴訟で必要な「証明」まで求められず、「疎明」で足りるとされています。

なお、「疎明」とは、裁判官に一応確からしいという心証を抱かせることをいいます。

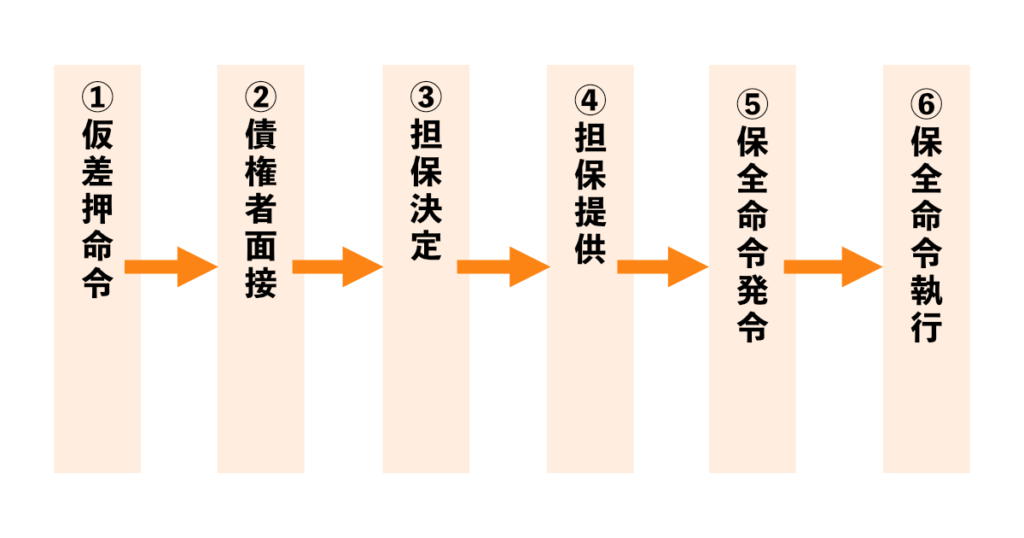

4. 仮差押えの流れ

仮差押えの申立てをしてから仮差押え命令が発令されるまでの流れは、以下のとおりです。

①仮差押命令申立書提出

仮差押命令の申立ては、管轄の裁判所に申立書を提出することにより行います。

管轄の裁判所は、本案の管轄裁判所(被保全債権の履行を求める訴訟を提起する場合に管轄となる裁判所)又は、仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所(仮差押の対象となる不動産の所在地等)です(民事保全法第12条1項)。

申立書の記載例は、裁判所のホームページで確認できます。

前述のとおり、被保全権利や保全の必要性があることを疎明しなくてはなりませんので、被保全権利の存在を示す証拠(借用書や契約書など)がある場合には、申立書と共に提出しましょう。

申立に必要な手数料は、1件あたり2000円です。

手数料分の印紙を申立書に貼付して提出しましょう。

②債権者面接

仮差押えは、債務者に申立てがあったことが知られてしまうと発令前に財産を処分されてしまうおそれがあることから、債務者には申立てがあったことを知らせずに手続きを進めることが一般的です。

債務者の反論の機会が設けられないこととなるため、必要に応じて、裁判官の判断により、債権者の面接が行われ、その中で被保全権利の存在や保全の必要性について裁判官が債権者に確認することがあります。

この際、追加で証拠の提出を求められたりすることがあるので、指示に従い提出しましょう。

③担保決定

債権者面接や申立書の内容から、裁判所が仮差押命令の発令を相当と認めた場合には、担保決定がされ、担保金の額が告知されます。

なお、担保金は、不動産の仮差押えの場合で目的物の15~20%程度、債権・動産の仮差押えの場合で目的物の20%~30%程度であることが多いです。

④担保提供

担保金の額の告知があったら、期間内(通常は、告知から7日以内です)に定められた金額を管轄の法務局に供託しましょう。

供託は、法務局に現金を持参するほか、オンラインでも行うことができます。

⑤保全命令の発令

供託が完了したら、供託書正本(と写し)を裁判所に提出しましょう。

裁判所が担保金の供託を確認できると、仮差押命令の発令手続がされます。

仮差押命令の発令がされると、裁判所から仮差押決定正本という、命令の内容が書かれた書類を受け取ることができます。

仮差押命令が発令された後は、速やかに債務者に対する訴訟を提起する必要があります。

速やかな訴訟提起を怠ると、最終的に仮差押命令が取り消されるおそれがあるので、注意が必要です。

⑥保全命令の執行

仮差押えの対象が不動産の場合、裁判所から登記官に嘱託がされ、対象の不動産が仮に差し押さえされていることが不動産の登記簿謄本に記載されます。

仮差押えの対象が債権の場合には、第三債務者に対して決定正本が送達されます。

第三債務者に対して決定正本が送達されたときに、仮差押えの効果が生じ、第三債務者は債務者に対して債務の弁済をすることが禁止されます。

なお、対象が動産の場合には、執行官に対して執行の委任を申し立てる必要があります。

これがされると、執行官が対象の動産を占有することになります。

5. 仮差押えのメリット

これまで述べてきたとおり、仮差押えを行えば、債務者が財産の処分を禁止されることから、将来その財産について強制執行(債務の履行を強制的に実現するための手続)をすることにより、回収がしやすくなるというメリットがあります。

なお、強制執行については、以下のコラムで詳しく解説しています。

また、預金を仮差押えされてしまうと対象の預金が引き出せなくなってしまうなどといったデメリットが生じることから、債務者から任意に債務を支払う旨の申し出があるなど、債務者との交渉がしやすくなるといったメリットも期待できます。

6. まとめ

仮差押えは、効果的に行えば債権回収の可能性が高くなるなど、実効性のある手続です。

ただし、申立ての手続が複雑であるうえ、高額な担保金が必要となることがあるなど、仮差押えをすることが適当でないといったケースもございます。

当事務所では、債権回収に関するご相談を数多くお受けしており、個々の事情に応じた債権回収のための適切なアドバイスをすることが可能です。

問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。